2007年08月24日

来たぜ!京都国際マンガミュージアム

隣接のカフェでの腹ごしらえも済ませ、京都国際マンガミュージアム(愛称・えむえむ)に入館。

大人500円、中高生300円、小学生未満100円 コロコロ展入場料を含みます。(特にイベントの無い時はもっと安いんじゃなかったかな。)一日のうちなら何回でも再入場可。

「館内の展示物・書籍に関して、写真撮影・ビデオ撮影は、著作権保護のためご遠慮ください。」なもんで、当たり障り無さげなとこ(風景や建物の一部)のみ撮影。

一階は受付にショップ、ワークショップ(自分でマンガ作品を描いたり、精華大学の生徒が似顔絵を描いてくれたり)、映像ホール、子供図書館、地下はマンガの歴史展示に収蔵庫、2階はメインギャラリー、3階は研究室、でもって1~3階にはマンガの壁と称する壁一面の書架。けっこう広いです。

これもハコモノ行政の賜物かと思ったら、ここは少子化空洞化で統廃合されて使われなくなった小学校を利用した建物※注1なんだそうで、なるほどそこかしこに歴史ある小学校の片鱗が見受けられて、オタクばりばりの人間から見ると食い足りないマンガ収蔵※注2よりも、レトロな学校建築の方が見て面白かったです。

マンガの壁からは自由に本を取り出して読むことができますが、一日中マンガを読んでゴロゴロできるような作りでは無い上(子供図書館はできるが小学生以下と保護者のみ対象)、椅子も机も少なくて多くの子供たちが床に座りこんで読んでいる有様は、書店のマナーの悪い客みたいで見ていてあんまり良いものではありません。外の人工芝は広くて利用可だけど、今の季節は間違い無く熱中症で倒れます。

せっかくだから、小学校の下駄箱をそのまま使って靴を脱いで入館にして、マンガの壁の辺りは畳廊下にでもしておけば書籍の痛みや汚れも少なく、外国の人はマンガという独自の日本文化とともに、「靴を脱いで上がる」特異な文化を観光地の神社仏閣や料亭以外でも体験できるのではないかしらんと、余計なお世話なことを考えました。

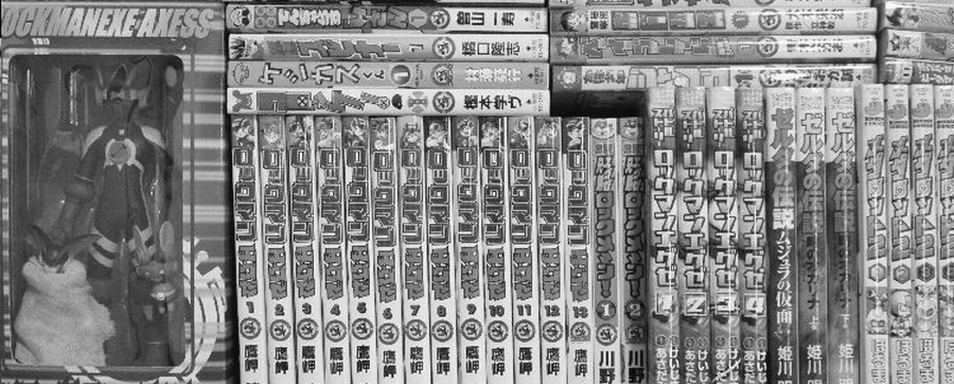

単行本は作家名の「あいうえお順」に並んでいますが、作品数が多い有名どころは書店のように作家カードを置けば、場所もわかりやすく読後元の場所に戻しやすいかと思いました。年少者には作家別じゃなくて、てんとう虫コミックス、ボンボンコミックスと掲載誌毎のコーナーでまとめた方がわかりやすいかも。子供は「ブックオフの方が探しやす~い。」とブツブツ言っていました。(コミカライズものは「ウルトラマンシリーズ」「ロックマンシリーズ」と括るのも一考かと。)

この辺、研究の一環として初心者でもわかりやすいマンガの分類と展示方法を、進化系統図と合わせて是非確立して欲しいものです。

マンガの壁収蔵品は、作家名やタイトルから検索機で探すことができましたが、いみじくもミュージアムで、研究員と名乗る人がいるなら脇役の名や、だいたいのあらすじ、台詞から即座に「この作品ですね!」と探し出してくれるシステムや、人材が欲しいところ。

「昔読んで、もう一度読みたいけど作家も作品名もわからない。教えてください。」という書き込みを良くネット掲示板で見かけますし、実際に作品を探すことをを目的としたサイトもあるぐらいですから、潜在需要はかなりあると思います。赤木かん子さんの「本の探偵」ならぬ「マンガの探偵」です。

ネットでも収蔵品の検索ができますが、壁の方に置いてある本はネット検索対象外で、何をもってして開架と閉架(収蔵庫)に分かれるのか明確では無い為、実際に行かないと有るのか無いのか、読めるのか読めないのかわからないのが難。ちなみに収蔵庫のものは閲覧不可だそうな。(閲覧利用の開始日を現在調整中とか。)

そんなワケで目下のところは、古い雑誌やプレミアの付いた作品に関しては、まんだらけ等の専門店で「探している作品やグラビアが載っているか解らないので、中身を確認させてください。」と店員に頼んで、ショーケースや袋から出して見せてもらう方が簡単です。

つづく

※注1・・・明治2年開校の龍池小学校。同じく明治2年開校の明倫小学校の戦前に建てられた校舎を再利用した京都芸術センター(マンガミュージアムのわりと近く)の方が、玄関脇に二宮金次郎の石像があったりして更にレトロな学校っぽさが漂う。オススメ!

※注2・・・2~3年前に廃業した貸し本屋から寄贈された本中心とか。そのせいか所謂オタク向け(メディアワークスや角川エース系等)の本はほとんど無い。メジャーな長編作品でもシリーズ既刊が全部揃っていなかったりして、量的にはかなりの物だが内容的にはちょっと。

追記 「地球(テラ)へ・・・展』」、仕事場の再現やアニメ上映と色々楽しめました。掲載誌の古いマンガ少年が並んでいましたが、やっぱ風忍の「ガバメントを持った少年」が印象深いな~